《孙权劝学》

教学目标:

1.通过比较、判断来加深对文本的理解,培养学生的思维自主。

2.品析孙权、吕蒙、鲁肃的人物形象,总结人生启示。

3.深刻感悟《资治通鉴》的现实意义及巨大影响。

教学方法:

情境教学法、比较阅读法、主题探究法

教学过程:

引入情境

今天我们要学习一篇短小精悍的文言名篇,它就是?《孙权劝学》。比起枯燥的学习,大家好像都更喜欢有趣的学习,今天我们就来换一种方式来有趣地学习文言文。

说到穿越大家并不陌生,说到游戏大家也非常熟悉,今天老师带同学们一起玩一次穿越游戏!时光隧道已打开,我们穿越到了三国完成秘密任务。话说三国时期吴国有位大将名叫吕蒙。此人武艺高强,战功卓著,深受吴王孙权的信赖。可吕蒙有个缺点:

任务卡一:劝武夫学习!

1.请为武夫选择合适的学习材料,并说理由

学习材料一:

学习材料二:

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

——《资治通鉴》

预设:第二则学习材料更适合武夫武夫学习,文字篇幅短小,但文章意思几乎不变,而且语言更加通俗易懂,情节还有竟然还有转折。

明确:资治通鉴文章特点——言简义丰、生动传神、构思巧妙。

2.简单追问:

①谁劝学?——孙权

②孙权为什么劝学?——吕蒙为领导者权掌事了,需不断学习、提升自己。

③孙权如何劝学?——孙权用自身的经历劝说,以身作则、循循善诱。

④劝学结果如何?——蒙开始学习。

⑤吕蒙学习成果如何?——鲁肃夸赞,学习成果极好。

3.总结文章脉络:

孙权劝学(详写)——吕蒙就学(略写)——鲁肃赞学(详写,侧面烘托)

任务卡二:预测武夫劝学结果?

1.从以下话语的语气预测劝学结果如何?

权曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

蒙曰:“军中多务! ”(根据课文补全吕蒙的话)

预设:蒙曰:“军中多务!无法就学,不学!” 劝学失败!

环节二:用对话改变劝学结果

1.作为一国之君的你还是吕蒙的上级,你将选择以下哪种语气和吕蒙对话?

A.权怒曰:“君叫臣死,臣不得不死!君叫臣学,臣不得不学!不学,杀!”

B.权叹曰:“罢了,罢了……孺子不可教也,朽木不可雕也!此人非帅才,随他去吧!”

C.权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”

预设:选择第三种语气,给人的感觉很真诚,很在为自己着想,让人更容易接受。

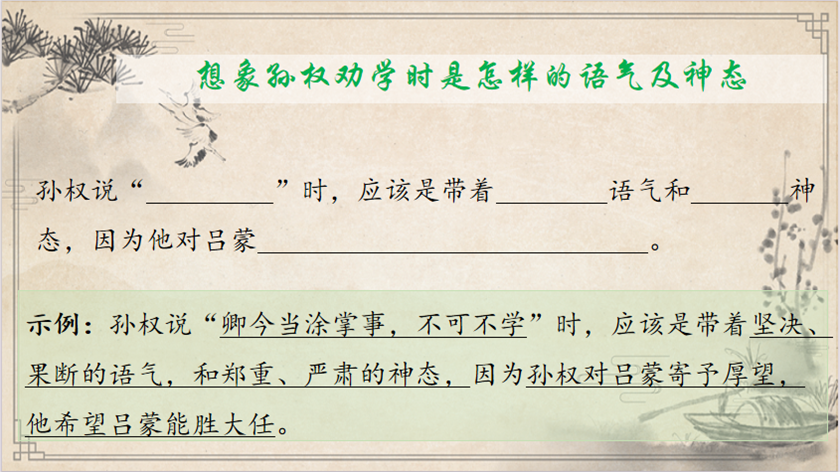

2. 请补写出你想象孙权劝学时是怎样的语气和神态呢?

预设①:孙权说“孤岂欲卿治经为博士邪!”时,应该是带着气愤、责备的语气和神态,因为他对吕蒙找理由、推脱的见识短浅表达了不满。

预设②:孙权说“但当涉猎,见往事耳”时,应该是带着语重心长,言辞恳切的语气和神态,因为他对吕蒙此时表达的是关心和爱护。

预设③:孙权说“卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益”时,应该是带着期待,神情激动,语气殷切,因为孙权对吕蒙是从自身的切身体会来谈,晓以理,动以情。

3.在你补充的中孙权劝学时的语气和神态,你感受到孙权是一位怎样的君主的呢?

预设:孙权——对下属严格要求,恩威并施,但真诚劝谏,循循善诱。

4.在吕蒙不学到开始学习到最后学有所成中,你感觉到吕蒙是一个怎样的下属呢?

预设:吕蒙——知错就改,学习态度诚恳,善于听取别人的意见。

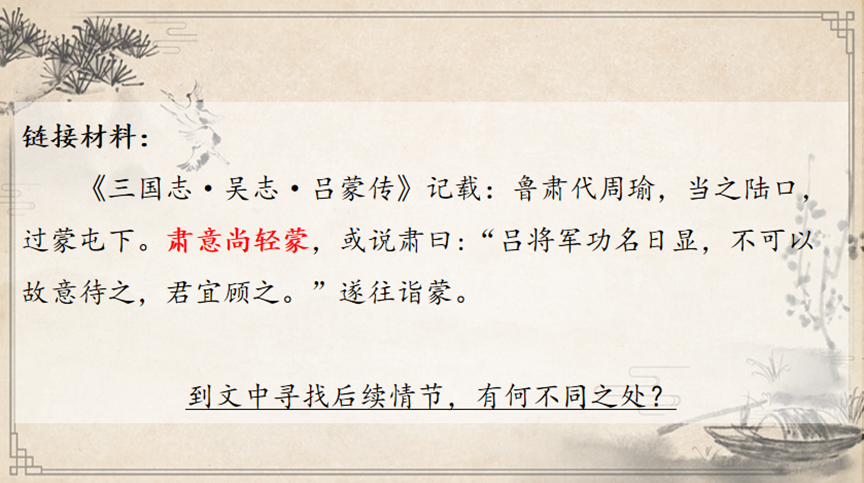

5.文章还有一个人很重要,这个人即是鲁肃。到文中寻找一下后面有关鲁肃和吕蒙的情节,这情节有何作用?

追问:鲁肃最开始看不起只知打打杀杀的吕蒙武夫,是何让改变了鲁肃看法?

根据课文内容补全鲁肃和吕蒙对话时的心理活动

鲁肃再次见到吕蒙,感到 ,赞赏道:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

吕蒙对自己的学习成功感到 答道:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

预设:鲁肃既感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,惊异、赞许之态呼之欲见。

吕蒙感叹语气,表示出吕蒙对自身才略进步后的自豪、自得。

明确:通过鲁肃对吕蒙的赞许,侧面显示出吕蒙学习变化之巨大,学习成果之丰硕!

6.你能感受到对于吕蒙来说,鲁肃又是一个怎样的上级吗?

明确:会用欣赏、发展的眼光看待一个人,爱才惜才;善于结交益友;(“肃遂拜蒙母,结友而别”)

任务卡三:以史为鉴

1.这场劝学之旅你学到了什么?

预设:

孙权——与人交流要真诚,对别人提建议要循循善诱

吕蒙——要虚心好学,要善于听取他人意见

鲁肃——要善于结交益友,要用欣赏、发展的眼光看待一个人

………

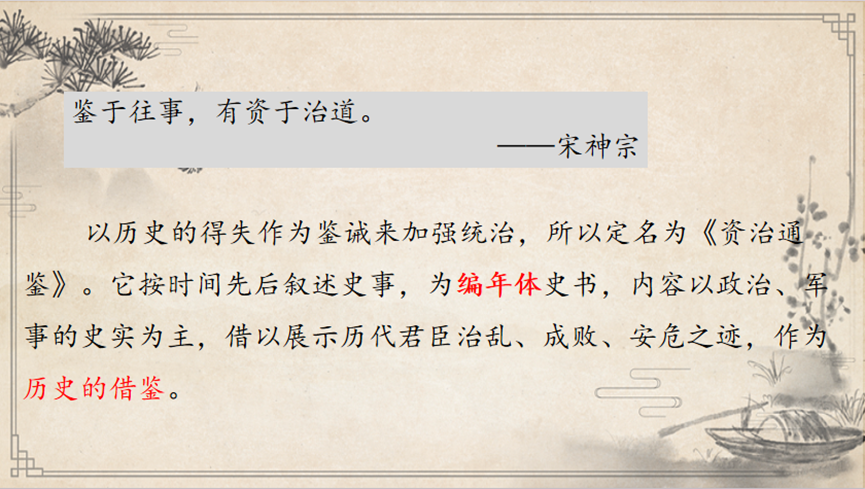

2.从历史事实当中去学到当下有用的社会经验,这也是这本书名字的来源——《资治通鉴》

链接材料:

小结:

三个男人一台戏,叙述一个人前后学习的变化之大,如何劝学,学习结果如何,以永恒的历史事实向人见证学习的重要性!

作业:背诵本文,扩读《资治通鉴》感兴趣的部分。